“Brusque, la pluie survient à nouveau; vaguement la silhouette d’une bâtisse s’ébauche; on y court et nous voilà dans le “Palace”. Pour le moment, que des murs qui luisent et suintent sous l’averse, un hall splendide et, nu, le trou béant d’une citerne, mais surtout, dévalant sous les fenêtres, le spectacle vertigineux d’un gouffre où les nuages se brassent, dévalent, roulent, s’étirent en masses floches, un abrupt insensé vers les abîmes où rampent des pays, une vision titanique, farouche comme une victoire et digue de l’orgueil de ton nom, ô Bo’kor! Et voici que se dégage le sommet de la montagne dominatrice; la pluie cesse. Privilège invraisemblable! Chance unique en cette saison, et qui rend possible cette visite aux chutes de Popokvil dont nous avions désespéré!”

Mais à notre rencontre, lentement, s’avance une lourde montagne pelée au profil d’éléphant. Quand nous l’aurons dépassée, le Phnom Popok nous sera révélé. La brutalité d’un carrefour nous a dirigés maintenant vers l’est. Quelques rizières encore, un chantier où l’on charge des camions et la rude montée commence.

Sur la route cahoteuse, malaisée, sinueuse, toute déchaussée par les averses quotidiennes, notre auto d’abord se hisse péniblement. Et c’est l’aspect ordinaire des forêts de ce pays; la rareté, la puissance des arbres trapus, aux feuilles d’un vert épais, tandis que s’enchevêtre, au ras du sol la mullitude des broussailles plus claires. Trois banians confondant leurs cimes font un trépied gigantesque: on les admire, mais à peine davantage qu’une plante grêle que termine, à chaque branche, la splendeur d’une feuille en velours blanc. Du haut des troncs presque desséchés cascade la fraîcheur d’une housse de lianes et, parmi la profusion des végétations indistinctes, l’œil perçoit avec reconnaissance la découpure coutumière d’un arbre à palmes. Docile aux caprices de la route, notre auto va comme un crabe alourdi qui gravit un rocher: il progresse, atteint un point, repart à l’opposé sans ralentir, comme poursuivant sur les pentes un itinéraire baroque et réfléchi.

Pourtant, si survient un ravin, un rituel s’impose. Il faut s’acheminer sur les versants, talus de ci, gouffre de là. À droite, entaillé par la route, le grès nous mure d’un plan roux; par endroits s’y encastre la tranche noircie d’une racine amputée; vers un ciel invisible, de lourds troncs fusent. De l’autre côté, la longue nappe déclive, où cimes d arbres et broussailles se confondent, plonge au-dessous de nous vers les verdures plus profondes.

la molle séquestration dans la brume

Mais il suffit d’atteindre un petit ruisseau qui bouillonne pour s’en retourner vers la lumière, vers la prochaine échappée où nous serons surpris de découvrir si basse une humble mer tapie; peut-être aussi quelque sommet, tout à l’heure péniblement dépassé, nous apparaîtrait-il dérisoire, dans les abîmes.

Et toujours revient comme un «leit-motiv», le long parcours coudé, aux lianes des ravinements. L’inquiétude, la molle séquestration dans la brume nous y guettent et la visqueuse étreinte des vêlements mouillés. Car, dans ces entailles où dévalent des torrents, des nuages pesants se canalisent et, dociles au vent qui les pousse, quêtent le sommet.

Chaque fois, incertains de retrouver jamais la joie d’un air limpide, nous devons traverser l’épaisse et blafarde traînée; et nous allons, comme des captifs, préoccupés seulement du faîte lumineux d’un arbre où paraisse la promesse de notre libération.

Alors, tirés de notre réclusion, parmi l’envol de buées plus furtives, qui se hâtent comme une fumée d’opium, environnés de fumerolles, nous verrons à nos pieds le lourd fleuve gris des nuages.

*

* *

C’est dans l’épanouissement d’un retour à la lumière que nous rejoignimes notre voiture stoppée. Depuis longtemps nous en étions sortis, sollicités par la fraîcheur d’une atmosphère nouvelle.

Un petit pont s’incurvait là: sous nos pieds une cascade bruissait; plus rouge sous le soleil, un parvis de larges dalles gagnait, s’amincissant, le frêle porche d’une charmille. Et la molle protection des branches, et tant d’ombre lente pour nous seuls épandue, abritaient une eau vive accourue d’un buisson.

L’eau, claire fuyait sans cesse: une vasque, plus haut, entaillait les rochers; nous nous sommes baignés comme des chèvre pieds…

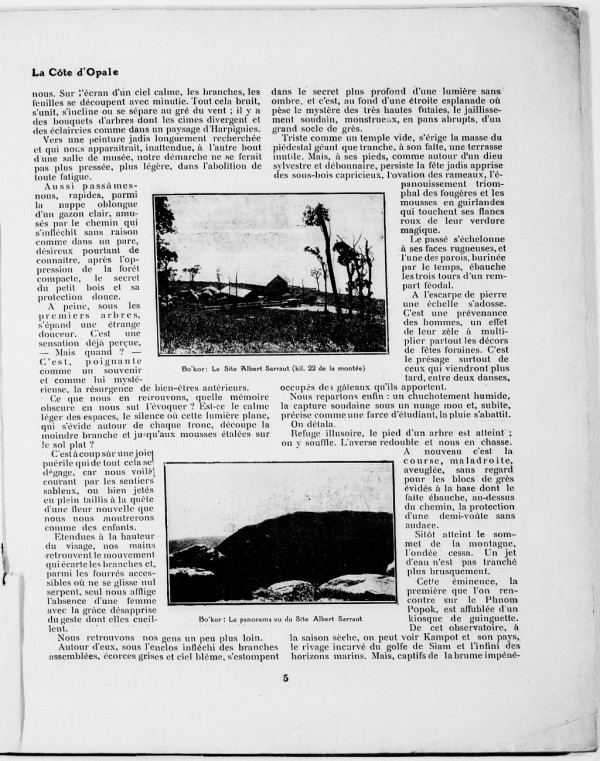

La montée s’acheva parmi l’émerveillement de futaies gigantesques. La tranchée du télégraphe la creusait par endroits, plongeant, vertigineuse, vers la plaine et ses campagnes amoindries. Soudain, nous dominons le vide, c’est la terrasse du Grand Éperon.

Bien loin devant nous, dans la magie d’une lumière. lunaire, s’incurve la frange d’un rivage. Et sur la plage se devine à peine cette ligne où. grisâtre, incessante, la houle vient défaillir en sursauts mous. Quelquefois, parcourant le ciel dans une arche aux piliers de nuages opaques et monstrueux que déplace une brise lente, le vide pâle d’une éclaircie bée jusqu’à des lointains bientôt éclipsés.

Mais le spectacle de la mer avec ses perspectives infinies ne nous sera pas donné, ni le long regard d’envie dont on suit une barque à la voile lumineuse et gonflée, ni les pays inaccessibles à la flore étrange, que le regard devine par-delà l’horizon.

Une mauvaise jonque, en bas, rampe sur des flots sans reflets. Campée dans la mer, noirâtre, immuable, une masse obscure inquiète le regard; et, longtemps devinée sous la brume qui bouge, brutale, se profile un moment. C’est Phu-Quoc.

C’est Phu-Quoc dont le nom nous a tant fait rêver; elle se montre pourtant ait milieu des eaux calmes comme les montagnes crêpelées de bois sombres, qui, parmi la plate Cochinchine, paraissent comparables à des monstres endormis.

Moins inaccessible que les arrière-plans calfeutrés de brume, une plaine s’étale depuis le pied de la montagne jusqu’aux bords du golfe. À droite, dévalant du sommet d’un piton qu’elle recouvre, s’étalant en nappe rugueuse et foncée, ombrée de ravins, bosselée d’éminences qui fument encore quand un nuage s’est à peine dissipé, la forêt va se perdre dans la campagne qu’elle recouvre à demi.

À gauche, le brouillard, longtemps massé, s’allège: il fuit; des lueurs masquées se trahissent, s’esquissent furtivement; et, soudain, voici l’échiquier précieux des rizières, ici rehaussées de vert jeune que l’eau recouvre ailleurs comme une plaque d’argent froid. Par endroits nous amuse la minutie d’un bouquet d’arbres lilliputiens et précis, privés d’ombre pourtant dans cette lumière crue qui suit chaque onde:;.

Et nous dominons tout cela du haut d’une table, de grès blanc qui, tout à coup, s’abat en abrupt vers la mer.

Ici… ici, c’est un autre monde. L’inconnu qu’un ciel brumeux nous dénie transfigure, la terrasse où nous sommes.

Mais, devant les pins au grêle feuillage sombre, devant les pierres aux blocs énormes et les sentiers sableux, mon camarade a déclamé, solennel comme un sorcier de théâtre: « La forêt de Fontainebleau ! »•

*

* *

— «Monsieur venir là-bas. Ya, Robinson».

Notre camarade ne s’étonne plus de rien!

Marlotte lui apparaîtrait qu’il chercherait dans sa poche la clef de sa villa.

Notre montée s’était poursuivie au milieu des enchevêtrements des branchages et des broussailles. Sous l’oppression multiple des forêts tropicales, sous leur voûte massive, palmes, lianes, troncs élancés jusqu’aux nues, avaient à l’infini propagé le dur reflet de leur vert assombri.

Et voilà, de l’autre côté de la route, un petit sentier qui s’élève parmi l’herbe rase d’une clairière. Plus haut, le bois recommence, mais les arbres en sont menus comme des taillis de noisetiers chez nous. Sur l’écran d’un ciel calme, les branches, les feuilles se découpent avec minutie. Tout cela bruit, s’unit, s’incline ou se sépare au gré du vent; il y a des bouquets d’arbres dont les cimes divergent et des éclaircies comme dans un paysage d’Harpignies.

Vers une peinture jadis longuement recherchée et qui nous apparaîtrait, inattendue, à l’autre bout d’une salle de musée, notre démarche ne se ferait pas plus pressée, plus légère, dans l’abolition de toute fatigue.

Aussi passâmes-nous, rapides, parmi la nappe oblongue d’un gazon clair, amusés par le chemin qui s’infléchit sans raison comme dans un parc, désireux pourtant de connaître, après l’oppression de la forêt compacte, le secret du petit bois et sa protection douce.

À peine, sous les premiers arbres, s’épand une étrange douceur. C’est une sensation déjà perçue, —Mais quand?— C’est, poignante comme un souvenir et comme lui mystérieuse, la résurgence de bien-êtres antérieurs.

Ce que nous en retrouvons, quelle mémoire obscure en nous sut l’évoquer ? Est-ce le calme léger des espaces, le silence où celte lumière plane, qui s’évide autour de chaque tronc, découpe la moindre branche et jusqu’aux mousses étalées sur le sol plat ?

C’est à coup sûr une joie puérile qui de tout cela se dégage, car nous voilà} courant par les sentiers sableux, ou bien jetés en plein taillis à la quête d’une (leur nouvelle que nous nous montrerons comme des enfants.

Étendues à la hauteur du visage, nos mains retrouvent le mouvement qui écarte les branches et, parmi les fourrés accessibles où ne se glisse nul serpent, seul nous afflige l’absence d’une femme avec la grâce désapprise du geste dont elles cueillent.

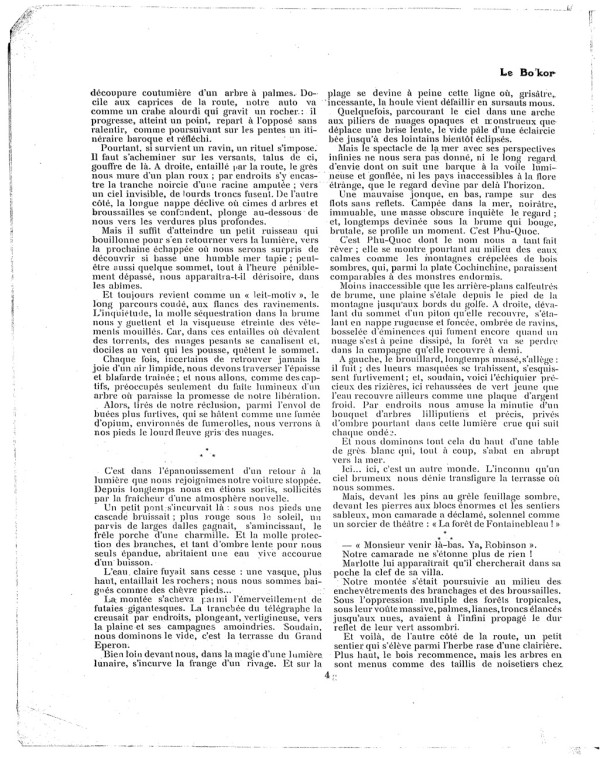

Nous retrouvons nos gens un peu plus loin. Autour d’eux, sous l’enclos infléchi des branches assemblées, écorces grises et ciel blême, s’estompent dans le secret plus profond d’une lumière sans ombre, et c’est, au fond d’une étroite esplanade où pèse le mystère des très hautes futaies, le jaillissement soudain, monstrueux, en pans abrupts, d’un grand socle de grès.

Triste comme un temple vide, s’érige la masse du piédestal géant que tranche, à son faîte, une terrasse inutile. Mais, à ses pieds, comme autour d’un dieu sylvestre et débonnaire, persiste la fête jadis apprise des sous-bois capricieux, l’ovation des rameaux, l’épanouissement triomphal des fougères et les mousses en guirlandes qui touchent ses flancs roux de leur verdure magique.

Le passé s’échelonne à ses faces rugueuses, et l’une des parois, burinée par le temps, ébauche les trois tours d’un rempart féodal.

À l’escarpe de pierre une échelle s’adosse. C’est une prévenance des hommes, un effet de leur zèle à multiplier partout les décors de fêtes foraines. C’est le présage surtout de ceux qui viendront plus tard, entre deux danses, occupés des gâteaux qu’ils apportent.

Nous repartons enfin: un chuchotement humide, la capture soudaine sous un nuage mou et, subite, précise comme une farce d’étudiant, la pluie s’abattit.

On détala.

Refuge illusoire, le pied d’un arbre est atteint; on y souille. L’averse redouble et nous en chasse.

À nouveau c’est la course, maladroite, aveuglée, sans regard pour les blocs de grès évidés à la base dont le faîte ébauche, au-dessus du chemin, la protection d’une demi-voûte sans audace.

Sitôt atteint le sommet de la montagne, l’ondée cessa. Un jet d’eau n’est pas tranché plus brusquement.

Cette éminence, la première que l’on rencontre sur le Phnom Popok, est affublée d’un kiosque de guinguette. De cet observatoire, à la saison sèche, on peut voir Kampot et son pays, le rivage incurvé du golfe de Siam et l’infini des horizons marins. Mais, captifs de la brume impénétrable, nous devions ignorer ces campagnes lointaines et ces mers tropicales qu’aurait découvertes à nos pieds l’ampleur d’un tour d’horizon.

Abolis, la nappe illimitée des verdures, le morcellement des rizières, les minces routes prolongées comme une passerelle unique parmi le traquenard visqueux des terres inondées, et la résignation des plaines inférieures sans reflet sous le mortel soleil de midi. Il n’est plus rien pour nous que le petit bois parcimonieux, les arbres au tronc étroit et la grâce modérée du petit chemin au long duquel s’épand, comme un bienfait, le souvenir d’un pays de France. Désormais, nous irons comme en pleine illusion!

Cette fraîcheur, ces molles inflexions d’une région bocagère, la paix discrète des herbages, quel paysage tropical est-ce là ? Au bout de cette route, nous découvrirons… quoi ? Le Bo’kor au nom de bronze, ou bien les maisons blanches d’un humble village de chez nous?

Tour à tour, épandue ou restreinte au gré des bois qui la tiennent enclose, la nappe des gazons ondule, tapisse des enclos, se bombe sur les tertres s’incurve au fond des creux, ou, tout à coup, se prolonge entre les lignes sombres des futaies alignées dans l’infinie perspective d’une pelouse, jusqu’aux lointains.

Ce qui règne au long de ces esplanades, c’est la nostalgie des abandons, c’est la douceur inquiète de ces parcs déserts où se complaît l’humeur de châtelains singuliers.

Au milieu des clairières, par endroits, un arbre aux contorsions bizarres absorbe le silence. Gainée d’obscures lianes comme un pavillon muet qui, jadis, abrita les amours des marquises, une terrasse de grés s’érige encore. Ailleurs, sous le ciel terne, paraissent des rochers blancs: façonnés par l’usure des temps, champignons gigantesques et crapauds monstreux attestent l’existence des strates disparues en parant ce jardin de leur vie pétrifiée. Mais il arrive aussi qu’on doive traverser la masse brune des bois aux troncs rugueux, aux feuillages ternes et chiches. Comme nous sommes loin de la forêt d’en bas, de ces arbres géants de ces broussailles dressées au bord de la route comme un rempart impénétrable! Ici, sous l’écartèlement excessif ou sous la crispation des branches, toute une végétation contournée, chaotique et vieillotte de nabots, hanche comme un ballet de danseuses fanées.

Des troncs se coudent, à la façon d’un bateleur; plus desséché qu’un pendu et plus que lui grotesque au bout d’une potence, un étique panache de rameaux gesticule sous le vent.

Car, au cheminement des racines dans le sol ingrat et résistant, aux longs bâtonnements des fibres sur une dalle souterraine, s’ajoute, pour cette flore déshéritée, l’effort incessant des bourrasques, l’affolement des feuilles, le fléchissement résigné de toutes les plantes, qu’incline, souverain, le grand, souffle accouru de la mer.

Il y aurait de belles études à faire sur la botanique, nous avait-on confié lors de notre départ!

Eh, que nous importe à nous! Noueux comme des chênes, écourtés comme des saules, étranges sous le vent et sous la brusque tuile des nuages clairs qu’ils éventraient parfois, les arbres, en long cortège, ont défilé sous nos yeux comme une évocation lointaine de nos forêts qui chantent. Autour d’eux, tout s’agite, tout est mouvement: l’air bruit, emportant les nuées; dans des ruisseaux, dans des fossés, partout s’affaire la fuite d’une eau vive, claire ici, plus loin devenue laiteuse, ailleurs brunie par le rouissage des branches mortes; et surtout, au long des herbes gaies allongées en. parements sur les bords de la route, la pourpre de petites fleurs, le mauve tendre de certaines autres, s’étalent en larges nappes. Des fleurs nouvelles à profusion sous un ciel dantesque, animé, sans torpeur! Que ce voyage ne finisse jamais!

C’est pourtant au milieu d’un échauffement suave, sympathiques et guillerets, tonitruants et recrus de tendresse, que nous sommes repartis, deux heures plus tard, pour de nouvelles expéditions.

Comment, sur ce massif désert qu’ennoyait une pluie frénétique, comment, sous l’abjection d’un jour à peine translucide, avons-nous distingué la silhouette d’un toit gris, d’où, familiale, une fumée s’échappait? Ce fut un assaut sous l’averse, une galopade incohérente et désunie. Souliers, socques de bois martèlent le ponceau qui conduit à l’entrée. On glisse, on trébuche; un Annamite tombe, suffoque, se frotte le derrière, avec des contorsions. Alors, par les mérites de cet homme grimaçant, en même temps que par une porte entre-baillée, olympien, vénérable et moustachu, se manifesta le visage d’un inconnu qui voulut bien nous héberger.

Long répit devant une cheminée où susurrent de maigres bûches, quels souvenirs ne suffisez-vous pas à provoquer en nous ? Dehors, la bruine, la pluie, le vent; ici, la lente contemplation d’une flamme hallucinante devant quoi le corps s’amollit de bien-être et qui prête à l’esprit son recueillement stérile et délicieux.

Contemplation plus précieuse d’avoir été furtive! Car bientôt survinrent, pour la troubler, les vapeurs d’un petit vin corse, les enthousiasmes d’une digestion magnifique et cette prompte sympathie que seules, à l’homme étanché de la société, dispensent en guise de compensation, la Guerre et la Brousse.

Depuis lors, nous fûmes trois. Trois à chanter ces mélodies saugrenues où traînent encore des joies abolies d’étudiants; trois à nous décrire le Val d’Émeraude, dissimulé par le brouillard.

*

* *

Brusque, la pluie survient à nouveau; vaguement la silhouette d’une bâtisse s’ébauche; on y court et nous voilà dans le « Palace». Pour le moment, que des murs qui luisent et suintent sous l’averse, un hall splendide et, nu, le trou béant d’une citerne, mais surtout, dévalant sous les fenêtres, le spectacle vertigineux d’un gouffre où les nuages se brassent, dévalent, roulent, s’étirent en masses floches, un abrupt insensé vers les abîmes où rampent des pays, une vision titanique, farouche comme une victoire et digue de l’orgueil de ton nom, ô Bo’kor! Et voici que se dégage le sommet de la montagne dominatrice; la pluie cesse. Privilège invraisemblable! Chance unique en cette saison, et qui rend possible cette visite aux chutes de Popokvil dont nous avions désespéré!

En hâte, comme traqués, nous reprenons la route qui nous vit ce matin émerveillés et maussades; un carrefour nous détourne vers l’inconnu, nous jette sur les pentes d’une plongée tortueuse, durable, immatérielle où s’allège la contrainte de notre corps pesant. Nous faisons, au passage, claquer comme du tonnerre les ponceaux de rondins, tandis que, vers les cieux, indéfiniment, s’allonge le jaillissement des parois blanches dont le faîte nous portait à l’instant et qui déjà surplombent l’enfouissement de notre course folle.

Mais peu à peu, comme absorbés, s’aplanissent les bords de la tranchée, entraînant dans leur descente la nappe sombre et moutonneuse des feuillages ramenés jusqu’à nous; enfin, vas le comme la mer, unie comme elle, tapissée d’herbes ternes, paraît une clairière sous la lumière blême d’un jour convalescent. Ici, trêve de vent, nulle vie, rien ne s’émeut; les nuages passent, hautains, sur ces étendues léthargiques. Seuls habitants du plateau, humbles et voraces, obscènes et dérisoires, pendent en longues urnes, comme au séchoir, les calices des népenthès.

Devant nous pourtant une lisière sombre se rapproche; on l’atteint. Quelques cahots, des ravins qu’on franchit, un cabrage brusque du chemin et la voiture s’arrête sur une plate-forme enclose de grands arbres. Une maison se dresse, encore oubliée; il traîne sous le revêtement d’une herbe opiniâtre la mélancolie des allées qui s’abolissent, et tant de solitude et l’accablement muet d’une vie disparue sont tout ce qu’a laissé un étranger qui longtemps vécut là.

À nos pieds, quelques fleurs et, cramoisies, des fraises.

C’est au détour d’une haie vive que se démasquent les chutes. Devant nous, dans la pénombre, le vide bée jusqu’à cette falaise démesurée, verticale et feutrée de feuillages qui, sur l’autre rive, limite le décor et va se perdre en bas dans les abîmes. Ici, le drame est silencieux; aucun sursaut, à peine une rumeur. Tout reste distinct, étranger, sans angoisse, comme un spectacle, On n’y connaît point la clameur d’océan que déchaînent, au pied des cataractes, les eaux qui retombent brisées, mais à vos pieds, fatale, en nappes unies qui s’incurvent dans l’air comme plane un oiseau, la rivière va retomber, rebondir sur un méplat, et plus loin, d’un seul jet, plonger vers des régions inconnues et profondes. Telle la peindrait Hokusaï.

*

* *

Aux approches du soir nous avons dû partir.

Nous les avons revus les ruisseaux, les terrasses de pierre, les détours du chemin, si nus, si proches tout à l’heure dans la jeunesse du matin, nous les avons revus diaphanes, comme évoqués, et dérivant jusqu’aux lointains de cette ‘ giration dolente où bientôt s’allaient perdre les pays lentement suscités à notre rencontre. Aspects, clartés, grands arbres anesthésiés aux approches de la nuit, et notre fuite sur le chemin, tout se dérobait dans cette défaillance douce et tragique où se prolongent les crépuscules. Au Grand Éperon, nous stoppâmes et, dans l’air terni, s’imposa la nature sous le silence. À nos pieds, la nuit s’infiltrait, comme d’une barque traînant encore à son étrave la caresse d’un élan se rapproche la masse obscure d’une rive. Nous avons vu les campagnes déjà sans âme, la mer abandonnée et le reflet si clair de l’arroyo parmi la pénombre; bientôt le grand pin qui tentait de fixer la silhouette sombre de ses branches sur le ciel décadent se fondit dans l’ombre; c’était la nuit. Alors, sous le silence des grands bois tièdes, nous sommes repartis vers la vie quotidienne.

—

Jacques Méry

(Bokor, saison des pluies 1923)

in Le Bokor et la Côte d’Opale, 1925